黒木 頼景

成甲書房

好評発売中 !!

信仰より現世を選ぶ神学生

国家総力戦が起こった第20世紀には、それに相応しい梟雄(きょうゆう)が謀略を張り巡らしていた。その中でも、一、二を争う悪党と言えば毛沢東とスターリンである。一般的に、ユダヤ人や西歐人はヒトラーを巨悪の代名詞にするが、本当に兇悪なのはロシアの独裁者と支那の赤い皇帝だ。ユダヤ人の虐殺数から言えば、スターリンの方が遙かにヒトラーを上回るし、チャーチルとローズヴェルトを手玉に取り、ソ連を超大国に仕立てた暴君の奸智は“超一流”としか言い様がない。戦争というのは政治「目的」を達成する為の「手段」であり、武力を使った「外政」の「延長」だから、最終的に戦争目的を達成した者が“勝者”である。大英帝国を没落させたチャーチル首相は、戦闘で勝ったとはいえ、外政上の「敗者」であるし、ソ連の東歐征服を助けたトルーマン大統領も「敗者」の側に片足を突っ込んでいるから、「勝者」とは言いづらい。翻って、毛沢東は日本軍対して劣勢だったけど、政治力学の秀才だったから、漁夫の利を得て「勝者」となった。この極悪人は単細胞の日本人を利用して蔣介石を追放し、宏大な支那大陸をまんまと手中に収めたんだから大したもんだ。一方、満座の席で笑われるのが我が国で、運搬方法も考えぬまま石油獲得のために東南アジアへと進出し、「大東亜解放」という妄想を叫んで米国と闘ってはみたものの、見事に惨敗。アジア諸国が独立できても、我が国は軍隊を失い、米国の属州になって未だに立ち直れない。深田祐介の解放論は「日本」を忘れているのだろう。 日本人は「自国の独立」を最優先にすべきだ。

(左: ハリー・トルーマン / 中央: ヨシフ・スターリン / 右: ウィンストン・チャーチル )

第二次世界大戦で“最大の果実”をもぎ取ったスターリンは、毛並みの良い貴族でもなければ、名門大学出の御曹司でもなかった。後に「スターリン」と呼ばれるヨシフ・ヴィサリオノヴィッチ・ジュガシヴィリは、1879年、グルジアにある「ゴリ」という町が故郷で、靴職人を営むヴィサリオンとその妻エカチェリーナとの間に生まれた。1879年と言えば、明治12年だから、スターリンは小説家の正宗白鳥や作曲家の瀧廉太郎、物理学者のアルバート・アインシュタインと同世代の人物となる。なるほど、同級生となるマルキストの河上肇はラッキーだろうが、大正天皇がお生まれになった年でもあるから、我々としては不愉快で気分が悪い。他人の命を平気で奪ったスターリンは結構しぶとく、1953年(昭和28年)に74歳で亡くなっているから、天の摂理は何とも不条理だ。大正天皇は1926年に崩御されたのに、この極悪人は吉田茂のバカヤロー解散くらいまで長生きしたんだから。

(左 / 青年時代のスターリン )

(左 / 青年時代のスターリン )スターリンと言えば泣く子も黙る大虐殺の達人であったが、少年時代はそれと全く異なり、周囲も認める優秀の神学生であった。世の中に尽くした偉人と同じく、悪党の経歴というのも意外性に満ちている。幼い頃、「ソソ」と呼ばれたスターリンは、病気ばかりしている虚弱児で、左腕が右腕よりも短く、その右腕すら動かすのがやっとの少年であった。ソソが母親から受け継いだ言葉はグルジア語であったが、ロシア人の友達と遊んでいたので自然とロシア語を流暢に話せるようになったらしい。彼が10歳の時、母のエカチェリーナは息子をゴリの神学校に入れようと思い、受験準備をさせたところ、ソソは優秀な成績で合格したという。しかも、月額3ルーブル50ペイカの奨学金まで得たというから、トップ・クラスに属する生徒であった事は間違いない。(バーナード・ハットン 『スターリン』 木村浩訳、講談社学術文庫、1989年) 学級で一番の優等生になったソソは、記憶力が抜群に良かったというから、小さい頃からギャングの親玉になる素質があったのだろう。

世界を揺るがす独裁者が、幼い頃とはいえ、教会で賛美歌を独唱していたなんて冗談みたいな話だが、冷酷な革命家で神学校出身の人物は珍しくない。例えば、フランス革命で指導的役割を果たしたマクシミリアン・ロベスピエール(Maximilien F. M. I. de Robespierre)は、オラトリオ修道会の神学校を経て、パリのルイ・ル・グラン学院に入ったし、権謀術数を駆使して警察長官にまで上り詰めたジョセフ・フーシェ(Joseph Fouché)も、オラトリオ修道会の神学校に通い、結構な知識を身につけた姦雄の一人であった。(このフーシェという革命家は煮ても焼いても食えない奴で、シュテファン・ツヴァイクの伝記に詳しいが、本当に狡賢い“クセ者”である。) 地元の子供と変わりなく神学校に通うソソであったが、彼の関心は天上の来世ではなく、地上の俗世であった。ソソは旋毛(つむじ)に悪魔の刻印が出来る前に、民族意識が目覚めたようで、祖国解放の気概に満たこの少年は、友達を前にしてグルジア民族の英雄である「コバ」を讃えたそうだ。そして、自らもコバに倣い「民族解放の闘士になるんだ !」と息巻いていた。

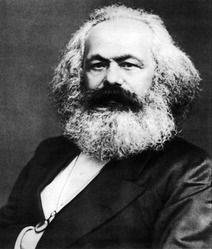

(左: ロベスピエール / 中央: ジョセフ・フーシェ / 右: カール・マルクス )

こうした野望に燃えた少年が退屈な聖書や神学書に没頭するはずがなく、少年「コバ」が好奇心を示すのはロシア政府から禁じられていた書物であった。彼は手当たり次第に図書室の本を貪り読んだそうで、バルザックの『人間悲劇』からヴィクトル・ユーゴーの『九十三年』、さらにカール・マルクスの『資本論』へと目を通していたそうだ。こうして、禁書と革命に興味を抱いた神学生は、次第に政治活動へと傾いてくる。彼はマルクス主義グループを組織するようになり、この集団に『ブルゾーラ(闘争)』という名前をつけると、その指導者になってしまった。メンバーは危険を避けるため、各人が匿名を用い、ソソは以前から憧れていた「コバ」の名前を選んだそうだ。

(左 / カーメネフ)

(左 / カーメネフ)スターリンは神学生であったが、聖人が伝えた有り難い福音より、破壊分子の荒々しい雄叫びに興奮した。関根勤のギャグじゃないけど、「納得!」と言いたい。スターリンにとって、「右の頬を打たれたら左の頬を差し出せ」という教えは、ナンセンスどころか愚の骨頂だ。それよりも、「憎い圧制者を容赦無く打倒せよ !」とか「刃向かう者は皆殺しにしろ !」というスローガンの方が似合っている。社会主義と暴力革命に馳せ参じるスターリンは胸がときめき、「これが我が人生 !」と生き甲斐を感じていたんじゃないか。今では、東大の赤い学生でも「将来の職業は?」と訊かれて、「職業革命家です!」と答える馬鹿はいないけど、ロマノフ王朝時代のロシアでは、そこら辺に赤ヘルの卵がゴロゴロいた。敵をぶっ倒すことで生きて行けるなら、スターリンにとって格好の天国だ。「陰謀」と「暴力」は彼の十八番。破壊活動やストライキに参加して、官憲に追われる姿も結構「絵」になっている。ちなみに逃走中、スターリンは後に夫人となるナジェージタと出逢っていた。そして、この「お尋ね者」は若きジャーナリストのレフ・ボリソヴィッチ・ローゼンフェルド(Lev Borisovich Rozenfeld / 後のKamenev カーメネフ)に匿われていたのである。(ちなみに、カーメネフはユダヤ人の父を持っていた。ロシアの革命分子にはユダヤ人が多い。)

犯罪者に向いている革命家

人には「向き不向き」というものがあるようで、チフリスの神学校を去って社会民主党に移ったコバは、メキメキと頭角を現すようになり、22歳で党の指導的地位にまで昇ることができた。彼の才能は犯罪で開花する。例えば、コバは党の発展のためにも秘密出版所が必要であると悟っていた。しかし、あいにく党の金庫は空っぽで、印刷用の設備すら“無い”ときている。せっかく、グルジア語やアルメニア語、トルコ語、ロシア語のパンフレットを作成できるのに、それを刷ることができないなんて残念。だが、そんなことでヘコたれるコバではない。この策略家は、「お金や機械が無ければ、どこからか調達してくればいい」と考える。ある日、裕福なアルメニア人印刷業者の工場に強盗が入り、活字ケースや印刷機が強奪されるという事件が起きたそうだ。すると、「あら不思議 !」、コバのところに秘密印刷所が出来ました。(上掲書 p.28) さすが、スターリンは機転が利く。

(左 / 若い頃のスターリン )

(左 / 若い頃のスターリン )盗みが得意だったコバは、脱走の名人でもあった。官憲に目を附けられたコバは、ある事が切っ掛けで逮捕されてしまい、シベリアにある「ノーヴァダ・ウヤ」という僻地に流刑となる。だが、党の仲間から二年前に死亡した絨毯商、ダヴィド・ニジェラーゼ名義の旅券を手に入れ、その村を脱出することができた。人間の心理を察知するのが上手いコバは、クリスマス・イヴに脱走を図ったという。なぜなら、その神聖な夜であれば、どんな連中も仕事を放り出し、職務そっちのけで酔っ払うに違いないと踏んだからだ。確かに、ロシア人ならウォッカをがぶ飲みしてドンチャン騒ぎというのが目に浮かぶ。お祭りの日に真面目に働くロシア人なんて想像できない。今だって、サッカーやアイス・ホッケーの世界大会があれば、仕事をズル休みして会場に駆けつけるんじゃないか。それにしても、スターリンは強靱な体を持っていた。安全地帯のマカーロフ村まで20マイルもあるのに、極寒の中、気が遠くなるほどの道のりを歩いたんだから。しかも、途中には空腹を抱えた狼や熊までいたというから、いくら猟銃を所持していたとはいえ、随分と危険を冒したものである。スターリンの評伝によると、寒風吹きすさむ中、コバの足は痺れ、肌を突き刺す冷気で凍死寸前だったというから、悪人というのは本当に運が強い。

(左 / レオニード・クラーシン)

(左 / レオニード・クラーシン)ボリシェビキときたら威勢だけは良かったが、肝心の活動資金に困っていた。そこで、レーニンの腹心だったレオニード・クラーシン(Leonid B. Krasin)が「チフリスの国立銀行を襲って、金を奪ったらどうでしょう?」と提案したそうだ。この「解決策」を実行するに当たり、白羽の矢が立ったのはコバ。というのも、彼以外、適役がいなかったからだ。要請を受けたコバは軍資金として50ルーブルをもらい、ダヴィド・チジコフという偽名まで用いて故国へ派遣されることになった。大規模な強奪計画を練り始めたコバは、チフリス銀行が頻繁に100万から200万ルーブルに上る現金を輸送する事に着目し、彼はこの点を突くことにしたという。待望の掠奪行為はある早朝に実行された。武装したコサック隊は銀行を出発した貨物運搬車を襲撃し、護送車からの反撃を受けるも、34万1千ルーブルの現金と、農業銀行の国庫債券、株券、鉄道債券などを強奪したという。

ところが、奪った金は危険過ぎて直ぐには使えなかった。なぜなら、掠奪したお札が全部、高額紙幣の500ルーブ札で、おまけに、全部が続き番号の紙幣であったからだ。当時のロシアでは、1ルーブル紙幣1枚あればお金持ちと見なされていたくらいだから、500ルーブル紙幣なんて使ったら大変だ。コバたちは警察当局の捜査が打ち切られるのを待ってから、その紙幣や債権を国外に持ち出し、「リトヴィノーフ」の偽名を持つワラッフがパリで処分るはずであった。しかし、「リトヴィノーフ」はこの段取りを実行できず、あっさりと官憲に捕まってしまった。警察はダヴィド・チジコフという男が事件に関与していると察知したが、その容疑者がコバであることまでは判らなかったという。

コバはコーカサス刑事捜査部に務める友人から、この捜査情報を渡されので、偽名を用いて旅券を手に入れると、さっそく高飛びを図った。しかし、誰かの密告により捕まってしまう。この不運な男はロシアの極北地、ソリビチェゴッツクという町に送られてしまうが、またもや偽名旅券を手に入れ脱走できた。まったく、要領がいいというか、狡賢いというか、窮地に立たされても何とか抜け出してしまうんだから、スターリンは根っからの犯罪者である。巣鴨プリズンに収容されたA級戦犯は、みんな“しょげていた”というから、ちっとはスターリンを見倣うべきだ。ただし、服役者の中で岸信介だけが元気だった、というから長州出身の「元革新官僚」で、「昭和の妖怪」と呼ばれた豪傑は桁が違っていたのだろう。

バクーに戻ったスターリンは、壊滅状態にある党組織を目にする。大部分の指導者が警察に逮捕されていたし、党を運営する資金も底をついていた。でも、スターリンには心強い仲間がいた。といっても、強盗犯や前科者ばかりだったけど。お金が欲しいスターリンは、商店主や銀行家、実業者などりリストを作り、党に「献金」してほしいと“鄭重”に頼んだそうだ。しかし、この「お願い」拒み、警察に訴える者がいると、「お礼参り」があったという。つまり、こんな「階級の敵」には容赦せぬとばかりに、ゴロツキどもが商店や邸宅を破壊したそうだ。それにもし、被害者がこの「仕返し」を警察に訴えようとすれば、「お前ばかりか、テメエの家族まで命をもらうことになるぞ」と脅したそうだから、何とも念が入っている。ロシア人やグルジア人の恐喝って、ヤクザの因縁よりも怖い。なんかエメリアエンコ・ヒョードルみたいな用心棒が出て来そうだもん。そう言えば、K-1チャンピオンのセーム・シュルトを破ったセルゲイ・ハリトーノフは驚愕を越えた恐ろしさを味わっていた。試合中、彼がシュルトの首に馬乗りとなり、その顔面に鉄槌を下したことがある。ハリトーノフの顔には、必殺仕掛人でさえ怯えるほどの狂気があった。案の定、シュルトの顔は鮮血まみれ。外人の格闘家さえ、そのドス黒く紫色に変わった顔面に驚き、ゾっとするような戦慄を覚えたくらいだ。ロシア人と比べたら、日本人の格闘家なんて温和な好青年である。

娼婦を搾取する共産主義者

銀行強盗を実行したスターリンは、別の資金集めにも熱心だった。今度は売春宿の経営だ。彼は警察のブラックリストに載っているラヨス・コレスクと一緒に売春宿を切り盛りすることになった。スターリンは娼婦らに街頭や報酬の悪い所で商売せず、自分達のもとに移るよう説得したそうだ。やがて彼の売春宿は、チフリスでも、バクーやバツームでも大繁盛となった。女たちは体を売って得た料金の1割をもらい、コレスクは宿の運営、女たちの扶養、自分の取り分などを含めて5割を受け取り、残りの4割をコバに渡したそうだ。(上掲書 p.45) ところが、こうして売上げの一部を得ていたコバは、“ちゃっかり”と店の常連客になっていたというから、何とも図々しい野郎である。まぁ、後にローズヴェルトやチャーチルを騙すことになるんだから驚かないけど、“抜かりの無い”コバは、こっそりと上納金の一部をピンハネしていたそうだ。学校の先生は教えないけど、陰で“ほくそ笑む”スターリンって、とても「絵」になっている。

仕事と趣味を両立してコバは満足だったが、この噂を聞きつけたレーニンは眉を顰めたという。そりゃ、そうだ。建前でも、一応、革命家たちは「人間による人間の搾取」に反対していたのだ。それなのに、当の革命家が娼婦の生き血を啜って肥え太っていたのでは世間体が悪い。(コバ自身はそんな矛盾をちっとも「悪い」とは思っておらず、娼婦の搾取など当然と考えていた。さすが、極道のスターリンは生きている次元が違う。) また、売春宿の運営実態は不透明で、帳簿や領収書も無かったから、党はコバの差し出すお金を黙って受け取るしかなかった。したがって、誠実なボルシェビキ党員がコバの遣り口を非難したのも当然だ。レーニンはコバ宛に手紙をしたため、売春商売が党の名誉を傷つけていると非難したそうだ。綺麗事を好むインテリのレーニンは、自分でお金を稼がないくせに、スターリンが売春で仕送りしている事に文句を長けていたんだから、何となくスターリンの方が偉く思える。

レーニンから書簡を受け取ったコバは、怒れる党の指導者に返事を送り、自分は売春宿を悪いとは思っていないと述べ、むしろ女たちを以前よりも良い状態で暮らせるようにしてやったのだ、と自慢したそうだ。なぜなら、娼婦たちは雨の日も風の日も、通りに出ては客を拾い、警察にしょっ引かれる心配をしながら営業していたのだ。しかし、今ではそうした不安に怯えることもなく、ちゃんとした家に住み、まともな食事を取れるようになった。こうした改善を施してやったのだから、「いいじゃないか」というのがコバの主張である。こう聞くと、コバの言い分にも一理あると納得してしまうから不思議だ。まるでスターリンが慈悲深い元締に見えてくる。といっても、山口組の田岡組長とは違うぞ。ある新聞記者が、スターリンの売春業を記事にしようとしたらしい。すると、「自分の関係無いことに首を突っ込むな !」と怒鳴られ、「お前とお前の家族も皆殺しにするぞ !」と脅されたそうだ。それ以来、誰一人としてこの件を明るみに出そうとはせず、警察も女たちが口を割らないため介入できなかったという。

(左: 若い頃のレーニン / 中央: トロツキー / 右: 皇帝ウィルヘルム2世)

ボルシェビキ党は定期的に資金を得ることができ、各種の出版物やパンフレットをばらまくことが出来るようになった。しかし、コバは「党に大打撃を与える事になる」というレーニンの忠告に耳を傾け、これからは彼の指令通りに従うことを約束したそうだ。コバはコレスクと話をつけ、方々の売春宿に足繁く通うことを止めたという。その代わり、彼は別の資金源を開拓した。街頭で「他人に頼らず稼ぐ」娼婦たちの為に、「保護事業」なるものを起こし、コバは喜んで「保護者」になるという前科者を集めたらしい。この連中は町を巡回し、娼婦から稼ぎの上前をハネて、その一部を党に上納したそうだ。でも、これって間接搾取じゃないのか? つまり、サラリーマンの源泉徴収みたいなものだ。企業の会計係が社員の給料から税金をピンハネし、この「抜き取った金」を税務署に上納する。税務署の役人は自らの手を汚さず、“きっちりと”年貢を集められるから楽なもんだ。

スターリンはとんでもない悪党だけど、ある意味、レーニンやトロツキーなんかより凄い。なぜなら、お金に困れば“自力”で工面したからだ。口ばかりが達者な党の幹部連中は、活動資金を資本制国家の金融業者に求めた。レーニンたちが革命を達成するため、ドイツの皇帝と銀行家に頼ったことは有名だ。ドイツに店を構えるウォーバーグ銀行のマックス・ウォーバーグ(Max Moritz Warburg)は、カイゼルに資金提供の話を持ち掛け、ロシアの内乱を拡大したかったカイゼルはこれを諒承する。ドイツ政府は充分な資金を用意して、レーニンとその取り巻き連中を安全にスイスからロシアに輸送する手筈を整えた。この資金調達のために動いたのは、マックスの弟であるポール・ウォーバーグ(Paul M. Warburg)であり、彼とパートナーを組むヤコブ・シフ(Jacob Schiff)、そしてウォール街の国際金融家であった。(この経緯は、アンソニー・サットン教授の『ウォール街とボルシェビキ革命』に詳しい。) 本質的に、“ロシア”革命は“ユダヤ人”の金貸しと扇動家によって画策された政府転覆事業である。ヤコブ・シフから軍資金を調達できた日本人は「誠に有り難う御座います」と感謝していたが、シフにとっては憎いロマノフ王朝を倒すための、便利な「駒」に過ぎなかった。ポグロムでユダヤ人を殺すロシア人に仕返しをする為なら、いくら大金を使っても惜しくはない。たとえ、我が国が日露戦争で勝てなくても、相当なダメージを与えたはずだから、シフとしてはおおよそ満足だろう。ユダ人の大富豪にしたら、日本なんて使い捨ての消耗品である。かくも現実は冷酷で厳しい。

(左: マックス・ウォーバーグ / 中央: ポール・ウォーバーグ / 右: ヤコブ・シフ )

一般的に、インテリというのは口舌の徒で、演説は上手いが銭儲けに関しては素人だ。しかも、勇ましいことを述べても、いざ腕力で勝負となるや尻込みする。その点、スターリンは武闘派の革命家で、資金が無ければ強盗になるし、売春婦を使ってでも小銭を稼ごうとする。暗黒街で暮らしたスターリンにとっては殺人だって朝飯前だ。このような犯罪者は、実際にナイフを持って人の腹を刺し、グリグリと刃物を回転させ、腸をズタズタに切り刻む事ができる。鮮血で濡れた手を見ても驚かず、帰って喜びを感じるのがスターリンみたいな男だ。この独裁者と比べたら、卑怯者の菅直人や、機動隊にボコボコにされた全共闘の学生、ソ連の赤軍を待ち望んだ野坂参三や宮本顕治なんか、母親の背後に隠れる稚児に等しい。日本の左翼には自分で自分の運命を切り開く気概が無いのだ。スターリンはレーニンのように銀行家に「借り」を作らず、独立不羈の革命家を目指した。このレーニンが病に倒れれば毒を盛って暗殺するし、邪魔になったトロツキーは奸計を用いて排斥しようとする。自分にとって危険な者は誰でも抹殺し、ちょっとでも障碍となれば粛清の対象にしてしまうんだから、ロシアの君主になる奴は只者じゃない。観念的な共産主義に憧れた近衛文麿は、本当に世間知らずの「お公家さん」だった。近衛家のお坊ちゃんには、人殺しや強盗など出来ないし、任せることさえ出来ない。『ゴッド・ファーザー』のドン・コルレオーネ役には、マーロン・ブランドーじゃなくて、ヨシフ・スターリンが適役だったのかもね。でも、アカデミー賞を授与するユダヤ人は複雑な気持ちだろうなぁ。

人気ブログランキング

(左 / ブルース・ギリー )

(左 / ブルース・ギリー )